- 首页

-

解决方案

- 纬地专有技术

- 纬地BIM2.0

- 纬地工程BIM解决方案

- 纬地三维集成cad解决方案

- 数字地面模型(DTM)构建与专业应用

- 高速与等级公路设计

- 互通式立体交叉设计(几何设计)

- 等级公路设计(几何设计)

- 林、牧、矿、厂区道路设计(几何设计)

- 城市道路设计(几何设计)

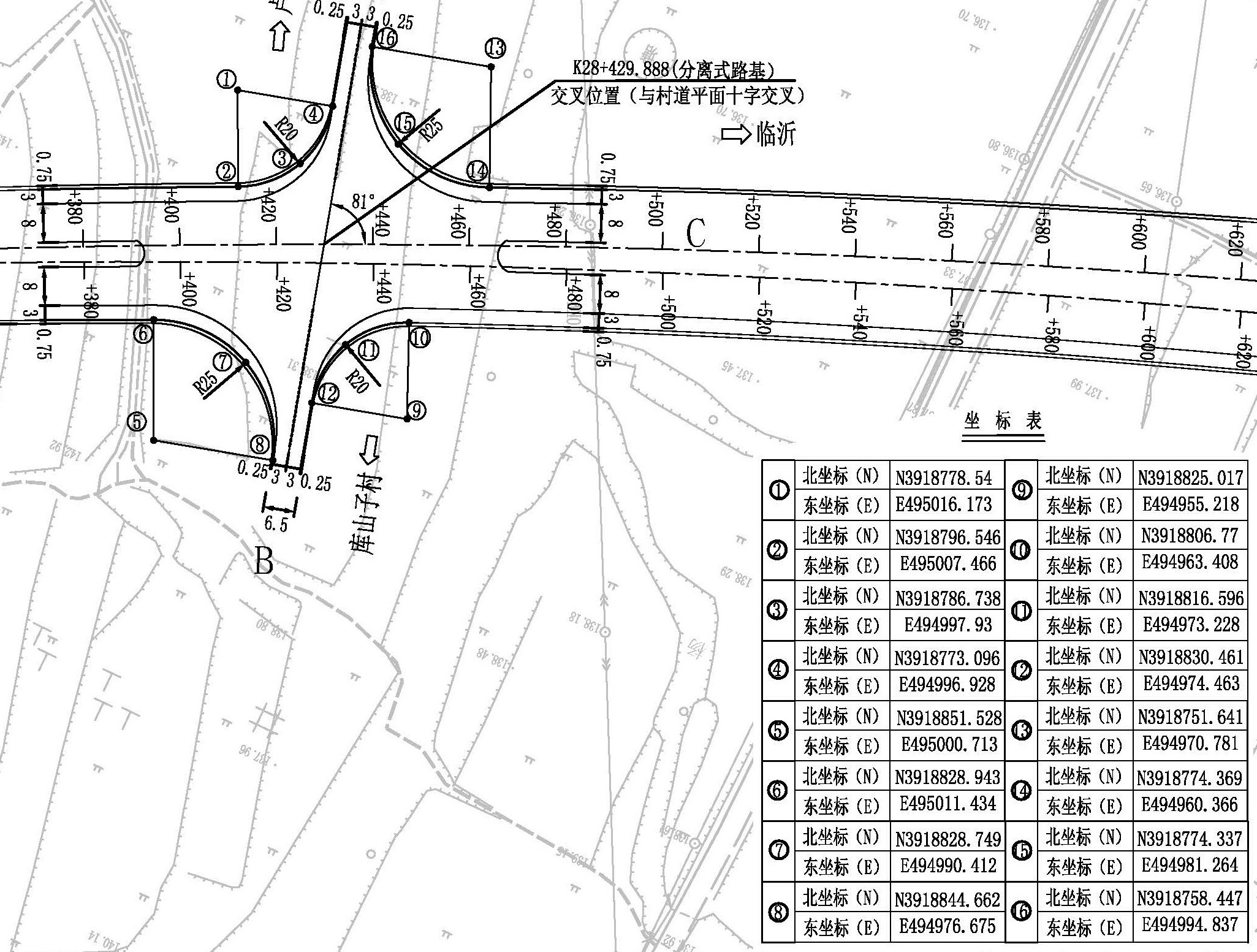

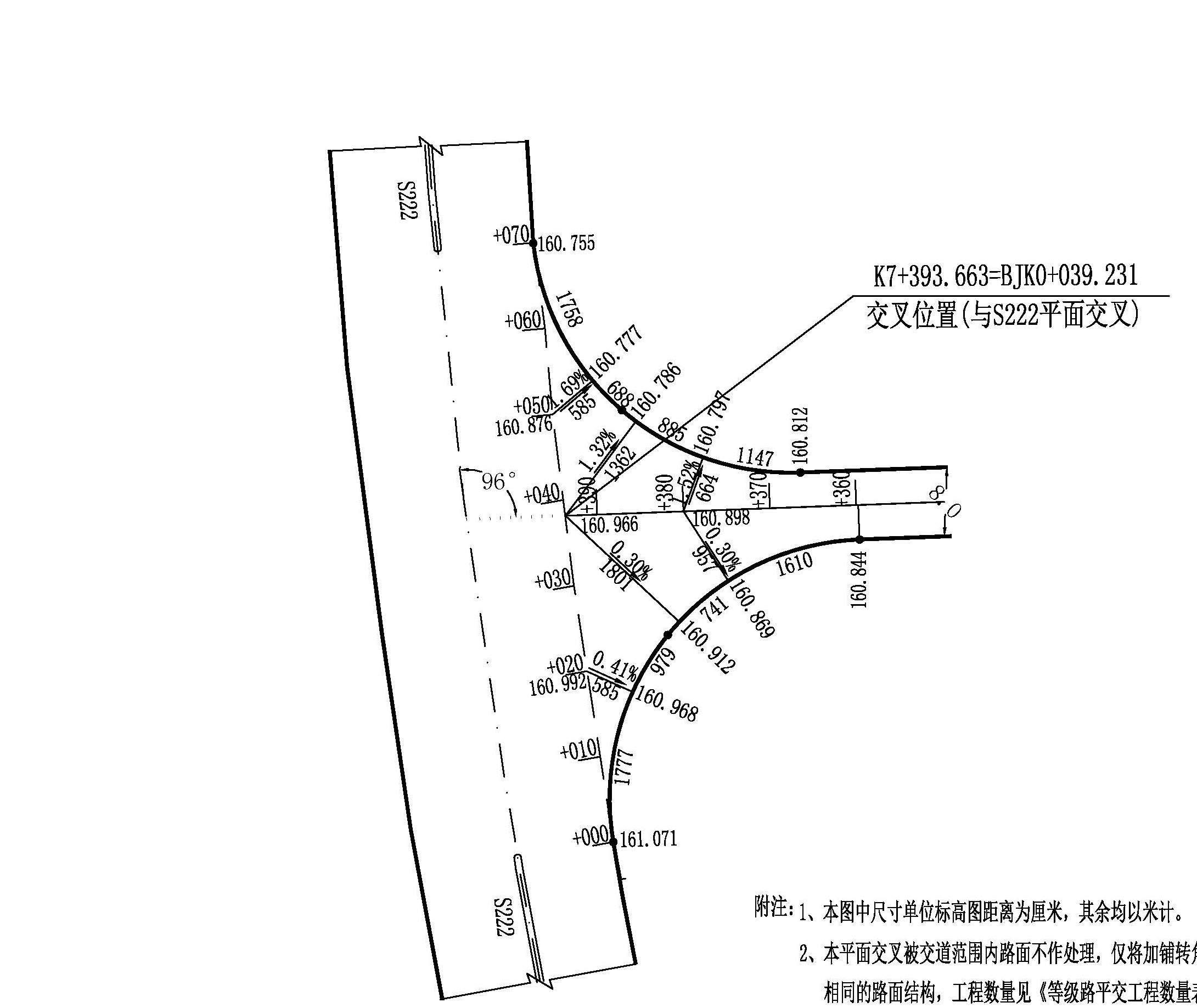

- 平面交叉口设计(几何设计)

- 隧道设计(公路、铁路隧道的几何与结构设计)

- 铁路及轨道交通设计

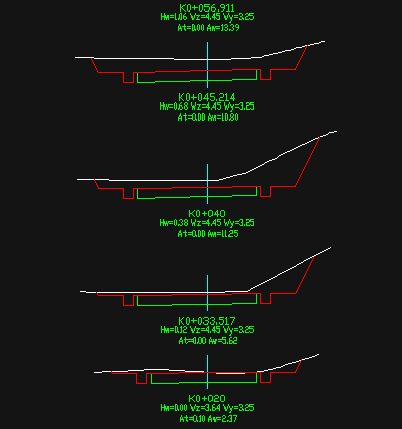

- 路基与支挡构造物(几何与结构设计)

- 涵洞设计(几何与结构设计)

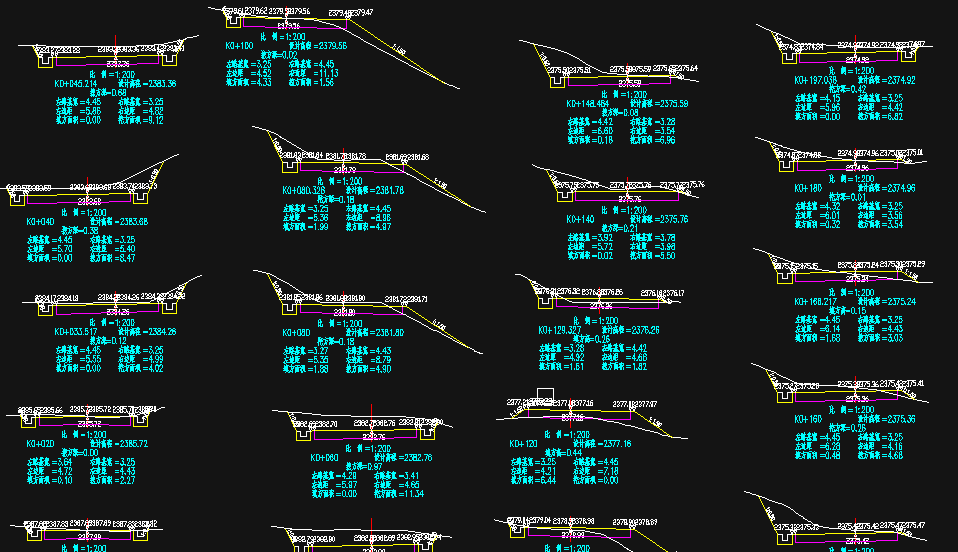

- 土石方综合调配(土石方综合利用与统计)

- 道路外业测量、现场设计与施工放样

- 施工管理、工程量检核,以及竣工图纸资料整理和编制

- 交通安全性评价(各级公路运行速度与线形安全性分析评价)

- 三维地质重构与再现分析

- 工程BIM仿真与虚拟现实

- 交通工程与安全设施设计(标志、标线、标牌等的几何设计与结构设计)

- 国际性工程设计与咨询

- 软件产品

- 最新动态

- 成功案例

- 软件下载

- 技术支持

- 关于我们

HintCAD(道路)

HintCAD(道路)  HintHD(涵洞)

HintHD(涵洞)  HintLJ(路基)

HintLJ(路基)  HIntVR(漫游)

HIntVR(漫游)  HintDZ(地质)

HintDZ(地质)  HintSF (安全分析)

HintSF (安全分析)  HintWY(外业)

HintWY(外业)  HintDQ(挡墙)

HintDQ(挡墙)  HintSD(隧道)

HintSD(隧道)  HintTF(土方)

HintTF(土方)  HintJT(交安)

HintJT(交安)  HintBIM

HintBIM  最新更动

最新更动

纬地秘笈

纬地秘笈

纬地与我

纬地与我

软件下载

软件下载

申请试用

申请试用

索取软件资料

索取软件资料

软件报价

软件报价

软件问题

软件问题 标准规范讨论

标准规范讨论 我要咨询软件问题

我要咨询软件问题

培训掠影

培训掠影

公司简介

公司简介

诚邀加盟

诚邀加盟

联系方式

联系方式

,谢谢!!!!!!!!!!!!!

,谢谢!!!!!!!!!!!!!

郭总,您好,关于17版路线规范中停车视距的一些问题,想咨询您一下

1、规范在7.9节视距的条文解释中,详细给出了小客车的停车视距计算公式,并列出了取值表,规范规定的数值计算过程是明确的。

2、在7.9.4节单独给出了大货车的停车视距表格,没有任何公式说明,但是在同样的设计速度与纵坡条件下,大货车的停车视距却比小客车高出20m左右,具体区别见下图,请问大货车停车视距计算公式在哪里呢?大货车计算出来的停车视距采用的行驶速度是多少呢?摩阻系数是否跟小客车条件下一致?为了方便设计于后期限速管理,笔者想明确一下大货车停车视距的计算公式及参数选取原则,谢谢!

3、由于大货车的停车视距长,需要的圆曲线半径更大,隧道路段本身横净距较小,若采用同等级设计速度下的大货车的停车视距会导致设计满足视距要求的圆曲线半径较大,工程规模增加明显,而采取第一等级的设计速度条件下则较容易满足,这一情况下,应该如何选取呢?

非常期待能得到您的解答,谢谢!

你好!

1、《规范》中要求对下坡路段(下坡方向)的货车视距进行验算,是从保证货车行车安全角度提出的。原因是在下坡路段,在纵坡的影响下,车辆遇到障碍物时制动停车所需要的距离更长,而这种不利影响对于货车尤为突出。而本来货车在相同的道路条件下(与小型车辆比较),货车需要制动距离更长。

2、但是,《规范》中要求对从货车角度验算的停车视距指标(具体数值),并不是单纯根据货车条件而推算的,仍然是按照一般性车辆(覆盖所有公路设计车辆)的推算方式获得的。原因是:虽然货车在相同的道路条件下,停车制动所需的距离比小型车更长,但是,因为货车驾驶员的视点普遍高于小型车辆,致使其在相同道路条件时的视线范围更远。这两种因素在客观上形成了相互抵消的效果,因此,《规范》(实际上世界上其他国家也是如此的)并不另外根据货车条件推算停车视距了。

3、《规范》要求对下坡路段(方向)从货车行车角度要求验算的停车视距指标,仍然采用与一般停车视距推算相同的公式获得的。以下是《规范》中给出的停车视距推算公式:

上面的公式的变形是下面的公式,其实质是相同的:

4、在推算下坡路段视距指标时,需要注意:

1)考虑到车辆在纵坡的影响下,速度一般较快,所以在推算时速度值不再进行折减;

2)视距推算公式的第二部分(第一部分是反应距离,第二部分是制动距离)制动距离,按照下面的公式进行推算,其中,G为纵坡坡度数值。

3)制动减速度按照3.2~3.4之间取值,速度越高,制动减速度取值越大。

5、在具体项目中,如果隧道路段处于下坡方向,且纵坡较大时,应该检验货车停车视距指标。如果视距因为客观条件限制等,不能完全满足时,应考虑适当调整隧道内廓尺寸或者道路条件进行改善;如果不能调整时,也可以考虑对隧道路段进行限速和交通控制措施。一个路段的限速从100km/h降低到80km/h时,视距指标要求变化是比较大的。但是必须强调,如果确实因为客观建设条件限制,经论证后对隧道路段进行限速控制,必须在项目设计说明中予以突出强调,除了交通工程设计中应落实这一前提之外,还并应强调在今后长期运营中必须落实对应的限速管控措施。

以上回复讨论,仅为个人意见和理解,仅供参考吧。